Dando sequência a um antigo post em que eu publico o vídeo da representação de uma tarantela napoletana de Athanasius Kircher, hoje apresento-vos um outro de obras de Michael Schultheiss/Schultz, ou em latim Michael Praetorius (1571-1621). Ele foi um compositor, organista e teórico da música alemão nascido na Turíngia, região luterana de intensa atividade religiosa, intelectual e cultural, que mais tarde inspirou o romantismo e o idealismo alemães de Schelling, Hölderlin e Hegel. Sua principal obra foi Terpsichore, um compêndio de mais de trezentas danças instrumentais.

sábado, 8 de maio de 2021

(VARIA) Michael Schultheiss ou Michael Praetorius

Dando sequência a um antigo post em que eu publico o vídeo da representação de uma tarantela napoletana de Athanasius Kircher, hoje apresento-vos um outro de obras de Michael Schultheiss/Schultz, ou em latim Michael Praetorius (1571-1621). Ele foi um compositor, organista e teórico da música alemão nascido na Turíngia, região luterana de intensa atividade religiosa, intelectual e cultural, que mais tarde inspirou o romantismo e o idealismo alemães de Schelling, Hölderlin e Hegel. Sua principal obra foi Terpsichore, um compêndio de mais de trezentas danças instrumentais.

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

(POEMA) Onde Estás?

|

| John Bauer |

com que sorte

te afastaste lacrimosa?

Onde foi que te perdeste?

Diz-me, querida minha,

pois daquele lado ou mesmo deste

não te acho, minha pombinha...

de onde gritas tão ardente,

tão chorosa e descontente,

desprotegida e sem consolo,

a tudo tão assim sujeita

a todo tipo de intempérie

que a ti tão rude fere?

De onde caem estas lágrimas

que encharcam todo o chão?

Quero com o calor de minha mão

no teu rostinho elas secar.

Baixinho e soluçando choras,

e se não me contares onde estás

como poder-te-ei encontrar

assim sem muita demora

e meu coração então curar? [22/02/2021]

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

O sacrifício do clássico e a facilidade da subcultura televisiva

|

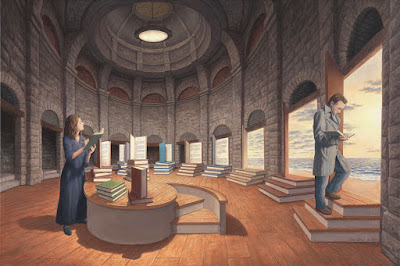

| Rob Gonsalves |

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

[Sobre] Sturm und Drang em ANAMNESINE (2021)

|

| Os Primeiros Acordes da Canção Fatal (2020), de autoria de A.R.R. de Sousa e G.C. Rodriguez |

Resenha de Alfredo RR de Sousa e Gabriel C. Rodriguez para ANAMNESINE (2021), livro de estreia do mestre em filosofia Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e tradutor Álvaro Körbes Hauschild.

*

Sturm und Drang em ANAMNESINE

Alfredo RR de Sousa & Gabriel C. Rodriguez

__

Foi com imensa satisfação e grata surpresa que empreendemos a leitura de ANAMNESINE (2021), de lavra do mestre em filosofia (UFRGS) e tradutor Álvaro Körbes Hauschild. Obra de difícil de caracterização em termos de gênero, há que observar já à partida, muito embora se calhar a definição que melhor se lhe ajuste seja a novela alegórica à moda de Novalis, formato que permite ao autor, inclusive em consonância com essa hipotética matriz, lançar mão de seu vasto conhecimento de causa no âmbito da filosofia e literatura helênicas.

Mas que o leitor não pense que o universo conceitual de Hauschild se restringe à excelsa Hélade: com efeito, ANAMNESINE se desdobra sob a égide de caleidoscópica e multifária progênie: da ominosa geometria espacial dos “Carceri d’invenzione” de Piranesi às abstrações paradoxais da geometria textual de J.L.Borges, passando por William Blake, Franz Kafka e Hugo von Hofmannsthal, são muitas as paragens na jornada iniciática que o autor nos propõe.

Jornada essa que se traduz, quer nos parecer, como um progressivo ‘perder-se de si mesmo’, à moda do itinerário espiritual dos peregrinos aéreos no “Colóquio dos Pássaros” do místico persa Farid ud-Din Attar, um ‘perder-se de si mesmo’ que não obstante emblematicamente se traduz como extática conquista extática da lucidez transfigurada; ou então como o processo triádico de iluminação na tradição ortodoxa cristã: catharsis (purificação) / theoria (esclarecimento) / theosis (união com Deus). Tal é a matéria da prosa poética de Hauschild, sob os auspícios d’uma paternidade outrossim tríplice: a tradição hermética, o idealismo alemão e a sabedoria hiperbórea. A crítica literária norte-americana Helen Gardner afirma que a poesia de T.S. Eliot caminha do ‘niilismo’ (em “Prufrock and other Observations”, primeiro volume de versos do autor, publicado em 1917) à ‘glória’ (em “Ash-Wednesday”, de 1930 e, sobretudo, nos “Four Quartets”, de 1943), passando pelo ‘medo’ (“The Waste Land” - 1922) e pelo ‘horror’ ("The Hollow Men" - 1925). Algo análogo poderia ser dito a propósito de ANAMNESINE.

O estilo do autor, solene, evocativo e densamente poético, faz jus às suas pretensões, e emoldura admiravelmente a construção da narrativa: o protagonista, um homem sem nome, subitamente desperta num cárcere abandonado e então dá início a seu périplo, através d’uma miríade de experiências sensoriais, devaneios (talvez metade da obra se passe no reino dos sonhos, e nisso temos um vislumbre de quão fundamental é a dimensão onírica nesse texto) E quem é ANAMNESINE? O leitor terá que descobrir por si só, uma vez que entre nessa mandala de páramos e conhecimentos ignotos.

Há alguns elementos que nos pareceram particularmente refinados e fascinantes nessa obra de sabor tão peculiar; citamos aqui dois, porventura ao sabor do acaso: no capítulo VI, uma sutilíssima crítica, em compasso de alegoria poética ‘novaliana’, a certos aspectos de dogmatismo racionalista presentes na filosofia kantiana; e no capítulo V, um conto de antecipação apocalíptica digna do horror cósmico d’um Clark Ashton Smith ou das fantasmagorias expressionistas d’um Alfred Kubin.

De resto, gostaríamos de reiterar o facto de que estamos sobremaneira honrados com a oportunidade de resenhar essa obra de um confrade de muitos anos e que agora faz parte da mesma casa editorial que nos lançou. Aproveitamos o ensejo para felicitar a Kotter pela disposição e coragem em lançar uma obra tão arrojada, demonstrando uma vez mais que seu time editorial tem “olhos para ver” coisas que amiúde ficam ocultas, e que por isso mesmo devem vir à luz... A luz que ilumina o Leste, destino final do périplo de ANAMNESINE e Álvaro Hauschild, que a essa altura, já se amalgamam numa única entidade não sendo mais possível para nós discernir criador e criação.

*

Alfredo Rubinato Rodrigues de Sousa nasceu em Recife no dia 20 de novembro de 1971. Mudou-se para o Rio de Janeiro antes de completar seu primeiro aniversário, cidade em que reside desde então. É neto do célebre compositor popular paulista Adoniran Barbosa. Graduado em Comunicação Social e Filosofia, pós-graduado em Relações Internacionais, dedica-se atualmente à tradução. Mantém um blog desde 2001, espaço onde divulga sua produção ensaística (filosofia; estudos literários; análise política; crítica musical e cinematográfica, etc.) bem como alguns textos de prosa poética e um epistolário fictício. Em matéria de literatura, tem como referências basilares figuras como Paul Valéry, S.T. Coleridge, J.L. Borges, W.B. Yeats, Edmund Spenser, Novalis, entre outros. Sua primeira experiência no gênero ‘Romance’ é o livro Os Primeiros Acordes da Canção Fatal, escrito em coautoria com Gabriel Rodriguez.

Gabriel Rodriguez nasceu em Limeira, município situado na região leste do estado de São Paulo, no dia 22 de junho de 1991. Concluiu em 2019 um MBA em gestão de pessoas, mas suas grandes paixões são a literatura e a História, tendo já escrito alguns contos e, agora, em coautoria com Alfredo RR de Sousa, o romance Os Primeiros Acordes da Canção Fatal (com quem também coescreveu um relato de horror – O Monstro, entre outras obras ainda inéditas). Suas preferências literárias recaem, sobretudo, no campo da ficção fantástica, com destaque para autores como E.A. Poe, H.P. Lovecraft, Milorad Pavic, Dino Buzzati, etc. É também grande entusiasta da poesia de Baudelaire e T.S Eliot; do cinema expressionista alemão (bem como de outros filmes clássicos do cinema de horror); e de música de vanguarda em geral (popular e erudita). Recentemente criou um blog, onde pretende escrever sobre diversos temas.

sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

(LIVRO) Anamnesine (2021)

Álvaro Körbes Hauschild, nascido em 1992, é doutorando em

Filosofia Antiga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também

fez graduação (2016) e mestrado (2019); traduziu Geopolítica do Mundo

Multipolar (2012) e Contra o Ocidente (2013), obras do filósofo e geopolitólogo

russo Aleksandr Dugin. Atualmente se dedica a uma tradução comentada dos Oráculos

Caldeus diretamente do grego antigo.

"Uma obra incomum e inclassificável. Uma obra que sugere, alude, simboliza, alegoriza – o quê? Não se pode responder; não pelo menos com uma resposta que não seja limitante, que não seja circunscritiva, que não tema deixar de fora o mais importante. Anamnesine é uma obra que dá a quem a lê tanto quanto se é capaz de colhê-la: aparentemente uma deleitável estória de clima oniricamente angustiante, a obra condensa em suas poucas páginas uma tradição perene, multifária, antiquíssima, de modo hermético. Ela oculta muito mais do que revela. Mas, sim, revela – e como! – a quem tem olhos para ler, a quem se entrega à jornada que Álvaro Körbes Hauschild propõe. Anamnesine convida nossas almas ao arrebatamento, à beleza e à luz. É uma peregrinação paradoxal do indivíduo que se busca e se dissolve. Anamnesine recusa nosso tempo e nosso espaço ao oferecer-nos um vislumbre do eterno, do sobre-humano. Cada um há de encontrar neste texto singular uma mensagem; universal, entretanto, será a sensação de ter-se à mão um livro valioso."

-- José C. Baracat Jr., professor de língua e literatura gregas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dedica-se à tradução e à interpretação da filosofia antiga, especialmente de Plotino e do neoplatonismo.

Pré-venda: https://kotter.com.br/loja/anamnesine-alvaro-korbes-hauschild/

segunda-feira, 17 de agosto de 2020

A Folha de Cisco: o encontro entre Tolkien e Hegel

O conto A Folha de Cisco, de Tolkien (publicado mais recentemente pela Harper Collins Brasil em 2020), é uma obra com profundo caráter autobiográfico. O protagonista, Cisco, personifica as inclinações do autor, e a lição moral da obra como um todo é de algum modo uma defesa de sua própria visão-de-mundo. Mas estes elementos não estão presentes apenas como uma expressão subjetiva do autor, que visa expor “sua visão” sobre o mundo ao modo romântico; eles estão organicamente construídos como obra universal e intemporal, que não simplesmente impõe sua perspectiva sobre o leitor, mas o convida a uma reflexão impessoal sobre o mundo e os acontecimentos, uma viagem ao interior do mistério da vida.

segunda-feira, 18 de maio de 2020

Lustre, Platão e Pitágoras

|

| Rob Gonsalves |